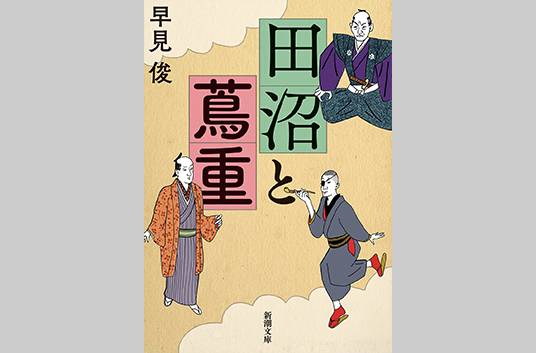

4月23日発売 田沼と蔦重 (新潮文庫) 文庫 早見 俊

4月23日発売 田沼と蔦重 (新潮文庫) 文庫 早見 俊 (Amazon)

田沼意次、蔦屋重三郎、平賀源内。

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」

で話題の、型破りで「べらぼう」な男たち

幼くして両親と別れ遊郭の街新吉原の貸本業兼茶屋蔦屋に養子に入った蔦屋重三郎。新吉原五十間道に書店を開業する。蔦重は出版した吉原遊郭の案内書「吉原細見」がベストセラーとなり、一躍出版界の寵児に。江戸の神保町ともいえる日本橋通油町に進出する。

そんな蔦重の躍進を支えたのは、時の老中田沼意次の政治だった。

600石の旗本の家に生まれながら5万7000石の大名、老中となるという異例の昇進を遂げた田沼意次。食料の備蓄も少なく天変地異が多発し財政難に苦しむ幕府のため、意次は様々な政策を実施する。財政難の解消に努める意次は蝦夷地(北海道)に着目する。松前藩に代わっての開発を画策する意次は、平賀源内を北の大地に派遣する。口論からの殺人事件で入牢し、獄死したとされていた源内は、山本道鬼と名をかえ、その才を惜しんだ意次の屋敷に匿われていたのだ。

一方、御三卿田安家に生まれ将軍候補と目されながら白河松平家に養子に出された八代将軍吉宗の孫松平定信。田安家を相続できなかったのは意次の策謀のためと考えた定信は御三卿の一橋治済と手を組み、意次失脚を狙い暗躍する。

様々な思惑が渦巻く中、田沼意次を江戸の庶民文化を理解する稀有な政治家と高く評価する蔦重は、文人たちや貸本業を通じて作り上げた大名屋敷の武士たちとの情報ネットワークを駆使して田沼のための情報収集に奔走することに。

権力の絶頂にあった天明四年(1784)から転げ落ちる天明六年までの二年間を中心に田沼意次の権力基盤がもろくも崩れ去る姿と蔦屋重三郎が情報ネットワークを駆使して情報収集に奔走する姿を描く書下ろし長編歴史小説。

4月23日発売 田沼と蔦重 (新潮文庫) 文庫 早見 俊